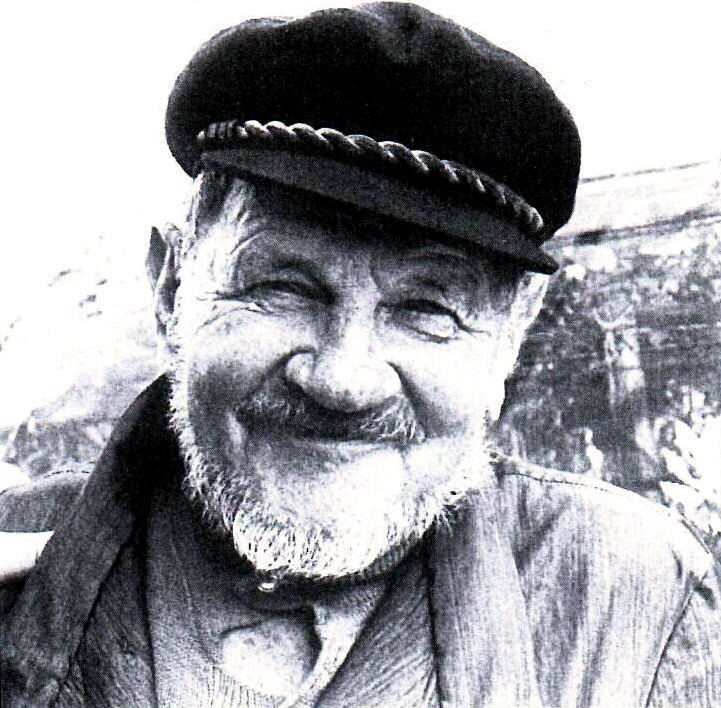

Ernest Verner

Werner Scheitlin (si faceva chiamare Ernest Verner) nasce nel 1918 a Znojmo, in Moravia, da padre svizzero e madre cecoslovacca. Dopo essersi trasferiti in Austria a Salisburgo per sfuggire alle pressanti imposizioni nazionalsocialiste dell’epoca, i genitori per garantirgli una buona educazione, nel 1927, a soli 9 anni, lo mandano a San Gallo sotto la protezione di uno zio in un collegio di gesuiti, luogo a lui ostile in cui vive da ragazzino timido e impacciato, educato alle ferree regole del puritanesimo. E’ di questi anni una prodezza tentata dagli sci che gli costa una zoppìa a vita.

In un’adolescenza vissuta in solitudine (si vedeva brutto e diverso) decide di inseguire l’unico suo forte, ma contrastato, desiderio: diventare un artista.

A 15 anni, all’insaputa di tutti, scappa verso Bruxelles, città in cui spera di dare avvio alla sua carriera artistica. Qui vince il suo primo premio a un concorso di disegno indetto da un giornale. Ritorna poi in Svizzera dove lavorerà per poco in una tipografia e frequenterà poi a Vevey, vicino Losanna, una scuola di decorazione. Di lì, nel 1938, si trasferisce a Firenze, dove viene ammesso direttamente al secondo anno alla Reale Accademia di Belle Arti, diretta dal maestro Felice Carena. Torna a Salisburgo per le vacanze e in questo periodo viene condannato dalla Gestapo alla fucilazione per aver aver dipinto dei campi di concentramento, ma con l’intercessione della figlia del console italiano, Berardo di Salisburgo, riesce a tornare a Firenze

Diplomatosi cum laude il 22 giugno del 1942, al Lungarno Guicciardini 5 fonda con altri artisti la galleria “Il Ponte”, distrutta subito dopo da alcuni bombardamenti. Sostenuto da Rosai, il Ministro dell’Educazione Bottai gli conferisce il 3° Premio d’Italia per un concorso tra gallerie private (qui si faranno mostre di Emy, Roeder, Scipione, Mafai, Morandi e Marini). Intanto, Verner inizia a collaborare con il fratello più giovane, Walter, gallerista e antiquario a Wil, vicino San Gallo.

Dal 43 al 46 vive a Zurigo, Les Hauderes, Vevey e Carabieta. In questo periodo farà un ritratto a Winston Churchill; Alberto Giacometti acquisterà un suo dipinto, un altro (l’Orchestra in rosso) verrà rubato e poi restituito da un giovane amatore americano Hemphill, insieme al piccolo Don Quichotte di Daumier nel museo di Berna. Verner fa conoscere al fratello a Firenze un artista piemontese di nobili origini, Perone di Sanmartino, che presto diventerà il compagno del fratello e questa relazione costerà a Verner per tutta la vita il disinteresse di questi a vendere e promuovere i suoi lavori insieme alla discordia trentennale per la destinazione di una casa paterna in eredità. (Il fratello Walter è vivente a Wil in Svizzera, 93 anni, e il 14 novembre del 2016 ha donato al Comune di Fasano 30 quadri del fratello perché questo gli dedichi una sala museo). Dopo un triennio trascorso in Svizzera, in cui inizia a occuparsi di arte moderna, anche con l’aiuto di Moilliet (amico di Paul Klee), Verner nel 46 fa ritorno in Toscana a Firenze, a San Gimignano, all’Elba e nella bella villa “Il riposo dei Vescovi” a San Domenico a Fiesole. Qui conosce e sposa Alzbeta Schiller, giovane ebrea cecoslovacca rampolla di una facoltosa famiglia, dalla quale divorzia dopo pochi mesi e decide di trasferirsi a Parigi, capitale allora dell’arte fino al 48 dove si mette a fare dipinti su foulard di seta (Uno di questi verrà acquistato dal famoso critico d’arte svizzero Walter Feilchenfeldt). Nell’estate del ’49 parte per Orgeval, dove risiede con Chagall e, dopo il crollo del tetto della casa in cui vivono, si sposta ad Auvers-sur-Oise (luogo degli ultimi mesi di vita di Van Gogh) e affitta il castello di caccia di Maria de’ Medici dal genero di Luigi XIV. Tornato poco dopo a Parigi, fonda l’Associazione “Les amis d’Auvers” nel 54, con lo scultore russo Osip Zadkin, lo scrittore André Louis Caruel e altri notabili parigini, facendosi promotore della creazione di una statua dedicata a Van Gogh, realizzata poi in bronzo ad Auvers da Zadkin nel 1961. In questa iniziativa viene sostenuto anche da Paul Gachet, figlio del famoso dr. Gachet, amico di Van Gogh, al quale vende anche un suo quadro. Vende un suo quadro anche a Vincente Minnelli nel 52 mentre questi gira il suo film su Van Gogh ad Auvers e Verner con quei soldi compra il cavalletto di Cezanne. Nel 1952 vince il primo premio al Grand Prix de la Galerie d’Orsel di Parigi come eccellente paesaggista; Chateau de Sceaux, Mostre presso Lefranc, Galerie Mazarine. Viene citato 8 volte ne “Le Figaro” in articoli scritti da Collot, Vrinat e de Cazeneve. Su questi anni parigini si veda il libro Ernest Verner. Cronache parigine di un artista scomodo (Edizioni Dal Sud, 2018). Dopo una personale a Monaco nel 59, organizzata da Irmingarda principessa di Baviera, in cambio di alcuni quadri invenduti e in segno della profonda amicizia con il fratello Enrico di Baviera (morto a vent’anni in un incidente d’auto in Argentina) questa gli regala il “Kerylos”, una corvetta militare di diciotto metri, ancorata ad Anzio (Irmingarda ed Enrico erano i figli di Rupprecht, uno dei dodici figli dell’ultimo re di Baviera, conosciuti da Verner nel loro esilio a Firenze durante la guerra). Irmingarda manterrà continui rapporti epistolari con Verner, fino ai suoi ultimi anni di vita a Fasano, esortandolo spesso a ritornare nel suo castello di Leutstetten in Baviera.

Dal 59 al 69 Verner vive sullo yacht, spostandosi tra i più importanti porti turistici d’Italia, ma la sua dimora privilegiata è la darsena di Viareggio. Qui, conosce molte personalità della cultura e dell’arte (Gerard Blain, Jean Claude Brialy, Pietro di Grecia, Renato Guerrini, Harry Jackson, Alexander Girard, Mario Luzi ecc.) e grandi nomi della finanza (i Krupp e i Nestlé) e dello spettacolo (Kirk Douglas, Romy Schneider e la famiglia Minnelli ecc.) che gli facevano visita sul battello. Nel 1967, trova un cucciolo di leonessa abbandonato sulla barca del re Costantino II di Grecia, ormeggiata vicina alla sua, e decide di prendersene cura. Il felino comincia a crescere al punto da costringere l’artista a cambiare dimora. Intanto, nel 1970, lo yacht, venduto a un personaggio, a sua insaputa implicato nella vicenda eversiva “La Rosa dei Venti”, prende fuoco distruggendosi completamente, ma Verner, in quanto proprietario, verrà portato spesso davanti ai giudici per discolparsi di qualsiasi suo coinvolgimento nella vicenda.

In Versilia trova alloggio a Camaiore prima, a Calci (Pisa) dopo, precisamente nel convento disabitato del XII secolo di Nicosia. Qui, a causa dei ruggiti del leone che infastidivano il vicinato, gli viene intimato di abbandonare il paese. Nel 1972, Angelo Lombardi, il giornalista “amico degli animali” gli propone di metterla nello Zoosafari di Fasano appena apertosi, dove si trasferisce anche lui l’anno successivo, vivendo, su concessione del proprietario, in uno spazio dello zoo. Dopo otto anni, mentre per qualche giorno è a fare una mostra a Pisa, riceve la telefonata che la sua leonessa è morta. Furibondo, il pittore accusa lo zoo di avergli avvelenato la leonessa; lascia lo Zoosafari e comincia a vagare da una masseria all’altra, in completa solitudine e sempre più dedicandosi alla pittura. Inizia a manifestare anche attraverso i suoi quadri una forte sensibilità ambientalista e animalista; diviene socio onorario dell’Enpa, del WWF, di Greenpeace.

Dopo aver vagato da una masseria all’altra, in condizioni di precarietà, viene ospitato nell’Istituto “Sacro Cuore” (dove ha lasciato un enorme dipinto dedicato a Don Guanella) fino al 1992. Quando le sue condizioni di salute dopo i settant’anni cominciano a vacillare, alcuni amici fasanesi lo convincono ad affittare un appartamento nel centro di Fasano dove morirà il 17 giugno del 1997 in seguito a un ictus. Lascia a un suo amico di fiducia in consegna 80 quadri pregandolo alla sua morte di venderli all’asta e il ricavato di devolverlo in beneficenza. Le sue ceneri, sempre per suo stesso volere, saranno portate a San Gallo, accanto alla tomba dei genitori.

Verner parlava poco ma leggeva molto: alla Biblioteca civica di Fasano sono stati lasciati i 500 volumi della sua libreria personale, che spaziano dalla migliore letteratura, filosofia e scienza soprattutto europea. Verner era generoso e gioviale, parlava molto poco del suo passato e in generale di sé, era molto geloso dei suoi quadri che malvolentieri barattava o svendeva (li aveva assicurati con un diritto di prelazione in caso di vendita da parte dell’acquirente). Verner era un uomo mite, si fidava molto delle persone ma non amava i compromessi e l’ignoranza che lo inducevano subito a entrare in contrasto con le persone allontanandosi da queste.

Verner era un ambientalista ante litteram: già negli anni Settanta presagiva la minaccia delle trivelle nell’Adriatico e la deriva del mondo a causa dell’inquinamento provocato dall’uomo; negli ultimi anni di vita parlava spesso della pericolosità del sincrotrone. Il suo desiderio era quello di creare un canile comunale a Fasano.